UACh entregó Premio Luis Oyarzún 2021 al ecologista y filósofo Ricardo Rozzi

- Detalles

El premio busca entregar un expreso reconocimiento a quienes, a través del arte, la ciencia o las humanidades, han hecho contribuciones destacadas para el logro de relaciones armónicas entre seres humanos y la naturaleza.

O bien que hayan contribuido de manera notable a la solución de problemas y requerimientos del ser humano, de la sociedad y del entorno.

Vea transmisión a través de Youtube UACh y galería de fotos aquí.

Coincidiendo con la conmemoración del Día de la Tierra, la Universidad Austral de Chile entregó el Premio Luis Oyarzún 2021 al destacado ecólogo y filósofo chileno Dr. Ricardo Rozzi, durante una solemne ceremonia realizada la mañana de hoy viernes 22 de abril en el Salón Jorge Millas, en el Campus Isla Teja de la UACh, en Valdivia. El premio busca entregar un expreso reconocimiento a quienes, a través del arte, la ciencia o las humanidades, han hecho contribuciones destacadas para el logro de relaciones armónicas entre seres humanos y la naturaleza o que hayan contribuido de manera notable a la solución de problemas y requerimientos del ser humano, de la sociedad y del entorno.

El Dr. Ricardo Rozzi es ecólogo y filósofo chileno, profesor titular en el Departamento de Filosofía y Religión de la Universidad del Norte de Texas y de la Universidad de Magallanes, Director del Centro Internacional Cabo de Hornos, Puerto Williams, Chile, y Vice-Presidente del Centro de Filosofía Ambiental, Denton, Texas, EE.UU.

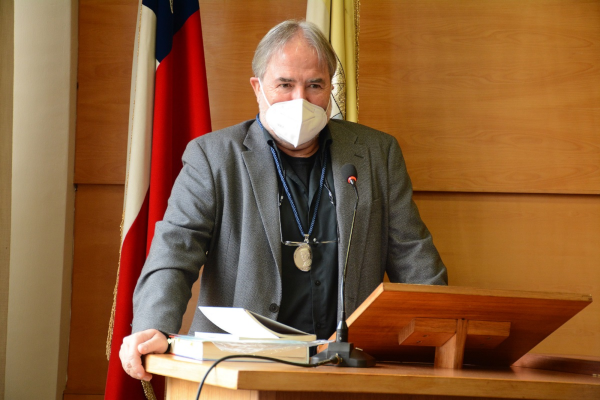

La ceremonia de entrega comenzó con el ingreso al salón por parte del galardonado Dr. Ricardo Rozzi, acompañado por el Rector UACh Dr. Hans Richter y el Secretario General Jorge Manzano. Al mismo tiempo el Coro Universitario interpretó la canción universitaria Gaudeamus Igitur y luego el Himno de la Universidad Austral de Chile.

Laudatio

Luego leyó el Laudatio o defensa de méritos el Dr. Andrés Mansilla, Vicerrector de Investigación y Postgrado de la Universidad de Magallanes, quien destacó que “es opinión de muchos que la principal contribución del trabajo de Ricardo Rossi radica en su propuesta de la ética biocultural al integrar las ciencias ecológicas y la filosofía ambiental en la teoría y la práctica de la conservación biocultural, particularmente en América Latina”.

El Dr. Mansilla agregó que “para ello tuvo que cuestionar el paradigma de la ultraespecialización en las ciencias y proponer un modelo naturalista a partir de las investigaciones de Charles Darwin y de una escuela amplia de pensamiento. Hace más de 15 años su perspectiva fue considerada como una prometedora rama joven en el árbol genealógico de la ética ambiental de Carl Leopold, prestigioso científico y ambientalista estadounidense, heredero directo de la escuela leopoldiana de conservación. Por éstas más de dos décadas resumidas de rigurosa investigación desde el extremo austral de América la Universidad de Magallanes se alegra de que su investigador, académico y profesor titular haya sido reconocido por la Universidad Austral de Chile”.

A continuación, el Secretario General procedió a la lectura del decreto de Rectoría que otorga el galardón. En tanto, al Rector le correspondió entregar el premio, el que consiste en una medalla y un galvano que simbolizan este importante reconocimiento universitario.

Cuidar nuestro hábitat y ser cohabitantes

El galardonado en su intervención manifestó que “es muy emocionante recibir el premio en la Universidad Austral de Chile”, desarrollando un discurso que tuvo tres momentos: agradecimiento, cosmovisiones y práctica.

En su exposición valoró la importancia del trabajo en equipo y puso en relieve una mirada en la que “nos hacemos cargo de ser cuidadores de un hábitat con un hábito de cuidado”. A esto se suma el ser cohabitantes. “La posibilidad de tener un aprendizaje de lo que ustedes hacen en el fundo San Martín en la Universidad Austral de Chile y en distintas partes del sur de Chile y colaborar desde la Universidad en Magallanes y la red de universidades colaboradoras con el parque Omora, compartiendo experiencias como la filosofía ambiental de campo es algo que en lo personal e institucionalmente ofrecemos como un agradecimiento a este reconocimiento que no quisiéramos que quede solamente en este momento si no que podamos inspirar con personas más jóvenes que van a proyectar en sus propios modos esta integración de las artes, la ética y las ciencias”.

Adicionalmente, sostuvo que “la ciencia es mitad descubrimiento y mitad invención”. En ese sentido, dijo, se requiere de “este conjunto de voces y de culturas y de actores de cohabitantes. Creo que en esta nueva pulsación entre dos aspectos muy pequeñitos, un microensayo entre el fundo San Martín que tiene una historia mucho más antigua que el parque Omora, que es inspiradora, que nos ha enseñado a nosotros, es una forma de decir gracias, de cómo seguimos cultivando y pulsando con los ritmos de la naturaleza y los ritmos de nuestras instituciones y sociedades”.

Destacada trayectoria

El Dr. Rozzi ha liderado la creación del Parque Etnobotánico Omora (Puerto Williams, Chile, 2000), la Reserva de la Biosfera Cabo de Hornos (5 millones de hectáreas, 2005) y el Parque Marino Islas Diego Ramírez-Pasaje Drake (15 millones de hectáreas, 2019). Su investigación combina la ecología y la filosofía, y ha acuñado los términos conservación biocultural, homogeneización biocultural y ética biocultural enfocados en los vínculos entre el bienestar humano y la conservación de la diversidad biológica y cultural.

Integrando teoría y práctica ha creado nuevas metodologías educativas como la Filosofía Ambiental de Campo y prácticas innovadoras como el Ecoturismo con Lupa. El trabajo del Dr. Rozzi ha sido ampliamente reconocido por su originalidad e innovación en numerosos premios nacionales e internacionales, entre ellos el 2004 recibió el Premio Nacional de Divulgación Científica y Tecnológica EXPLORA-CONICYT, Chile, y el 2019 fue el primer investigador latinoamericano en recibir el Premio Eugene P. Odum por la Excelencia en Educación en Ecología otorgado por la SociedadEcológica de América (ESA), EE.UU.

El Dr. Rozzi ha publicado más de 250 artículos y capítulos en revistas y libros indexados, y ha editado o coeditado 45 libros. Ha realizado más de 500 presentaciones en Europa, Asia, Estados Unidos y América Latina. Es el editor en jefe de la serie de libros Ecología y Ética de Springer y representa a América Latina en la Sociedad Internacional de Ética Ambiental.

Premio Luis Oyarzún

En 1996 la Universidad Austral de Chile instituyó este premio para rendir homenaje al distinguido profesor Luis Oyarzún Peña, quien dio parte de su vida y sus mejores esfuerzos al desarrollo de la UACh.

Con esta iniciativa se busca entregar un expreso reconocimiento a quienes, a través del arte, la ciencia o las humanidades, hayan hecho contribuciones destacadas para el logro de relaciones armónicas entre seres humanos y la naturaleza o que hayan contribuido de manera notable a la solución de problemas y requerimientos del ser humano, de la sociedad y del entorno.

Han recibido este galardón el poeta Nicanor Parra (1997), el Dr. Claudio Donoso Z. (1999), el Sr. Douglas Tompkins (2001), la Sra. Adriana Hoffmann (2003), Monseñor Juan Luis Ysern (2005), la ecologista Sara Larraín (2007), el poeta Elicura Chihuailaf (2016) y la conservacionista Kristine Tompkins (2018), entre otras personas que han destacado por contribuir de manera notable a la solución de problemas y requerimientos del ser humano, de la sociedad y del entorno.